¿Que hay mucha gente sobreviviendo con lo mínimo indispensable? La hay.

¿Que las condiciones de trabajo determinan, significativamente, la productividad del obrero?, ¡pues obvio!

¿Que aún hoy se proyectan e implementan políticas públicas que excluyen de su contenido dimensiones socioeconómicas claves como el índice de pobreza, la inequidad de género, la discriminación racial, la tasa de desempleo o los retos de una población económicamente activa cada vez más envejecida? Tan cierto como que no pido más riqueza que la salud de los míos.

En la misma Cuba donde la Constitución de la República refrenda el trabajo —en cualesquiera de sus múltiples variantes, estatales y privadas— como eje articulador del desarrollo sostenible (local y nacional), no se ha logrado el reemplazo poblacional desde 1978; las personas de 50 años y más representan el 36.5% de todos los residentes en el país, el 80.6% de los mayores de 60 padecen de, al menos, una enfermedad crónica y, a la vez, una alta tasa de ese segmento ocupa puestos de alta calificación para los que, sencillamente, no existen sustitutos.

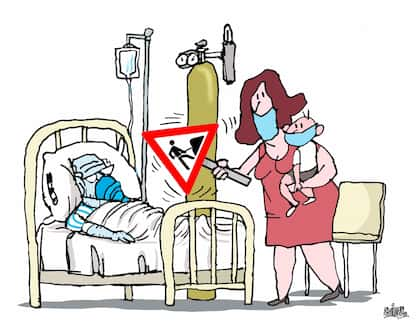

Desde el 2015, la cifra de ocupados se redujo en un 2.3%, equivalente a 4 917 858 trabajadores, y, al cierre del 2020, los números ya habían disminuido en más de 274 000 individuos. Entre la emigración hacia el exterior (conducida por el grupo de 15 a 64 años de edad), el desplome paulatino de la permanencia laboral de las mujeres, quienes deben ocuparse del cuidado de hijos, ancianos y enfermos —la brecha se ha ido acortando hasta llegar a los 30 años de edad—, la natalidad en huelga, el mordisco atroz de una pandemia que desgranó a miles de familias, y la tensión económica, ascendente y rabiosa, las rutas del empleo en Cuba se han bifurcado en un amasijo de alternativas en las que simultanear las tareas de oficina con la «lucha» ya resulta tan común como un resfriado de diciembre. Y es triste.

En reciente diálogo, en Santa Clara, con los participantes en el VIII Taller de Estudios Sociales del Trabajo, la titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Elena Feitó, reconocía que «estamos adaptados a una visión vertical, y lo que demanda la nación, ahora mismo, es una proyección económica horizontal, articulada, cooperativa y creativa. Todos deberíamos alarmarnos al analizar las perspectivas reales de nuestra fuerza laboral para los próximos 25 años. En el centro de las aspiraciones de felicidad y prosperidad, y de las estrategias de desarrollo, tiene que estar el trabajo clásico y el no clásico».

Lo de los nuevos actores creando lazos, hablando de emprendimientos y alianzas, y jalando, parejo, una máquina sesentona que corcovea bajo la carga de privaciones objetivas e ineficiencias, aún no se ha asumido en los niveles microeconómicos. Asentir con la cabeza frente a la indicación «de arriba» no garantiza receptividad, resiliencia ni capacidad de transformación, y el aguijonazo de la COVID-19 así lo confirmó.

De directivos con estribos y orejeras que, a golpe de ignorante voluntarismo, prefirieron la parálisis antes que el teletrabajo; de «reunioneros» crónicos que usan WhatsApp para publicar estados con frases de libros que no han leído, pero que se negaron a emitir orientaciones por esa vía a sus subordinados; de los reacios a aceptar que hacer más con menos solo aplica a cocinar sopa de arroz, no a empeñarse en una faena que exija estudio, tiempo y tecnología, supimos y sufrimos, en carne propia o de cerca, una y otra vez.

Sin embargo, buscar qué hacer se ha convertido en una necesidad imperativa, incluso, para los que, un año o menos atrás, sacaban sus cuentas y le dedicaban frases de descrédito a la posición social del asalariado, estatal o por cuenta propia. El «caimaneo» pareció la salida más fácil —y así continúa percibiéndose—, hasta que la súper inflación nos espetó una cachetada rencorosa y siseó, inmisericorde: «no es suficiente».

En este contexto, en el país se contabilizan cerca de 29 000 madres con tres y más hijos —solteras y desempleadas muchas de ellas— que, indistintamente, han solicitado reparar, o adquirir, una vivienda, mientras que la asistencia social protege a más de 145 600 núcleos familiares, incluidos 132 300 beneficiados con prestaciones monetarias, de servicios e insumos. No obstante, la ministra del MTSS considera que las proyecciones gubernamentales deben reanalizar cada caso y canalizar los esfuerzos y recursos hacia los verdaderos necesitados: «No todas las familias con múltiple descendencia ni los que se adentran en la tercera edad son vulnerables, como si ello se tratara de una condición estática».

El fenómeno de las parejas de jóvenes que se hastían de aguardar por el día en que el salario les permita independizarse y formar una familia bajo techo propio, o el de las personas de entre 40 y 55 años —casi siempre mujeres— que, aún en pleno desarrollo profesional, deben renunciar a sus responsabilidades para sumergirse en la atención a los ancianos de la casa porque, desgraciadamente, se construyen más restaurantes que casas de abuelos, no debería normalizarse como una problemática inevitable; sin embargo, ese pensamiento no puede emanar solo de los afectados, sino constituir una preocupación incisiva para los decisores de todas las esferas públicas.

¿Trabajo? ¡Que venga!, pero concebido como un recurso básico para impulsar talentos, sueños y avances, sociales y propios. «Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud»: también yo, Maestro.

Tomado de Vanguardia

Emisora municipal de radio radicada en Jagüey Grande, Matanzas, Cuba la que trasmite por las frecuencias 93.7 Mhz y 95.3 Mzh de la FM, con audio real en Internet y 12 horas diarias de programación variada