Esta ciudad se fundó el 12 de octubre de 1693 con el nombre de San Carlos y San Severino de Matanzas. Sería una incipiente urbe situada al borde de la bahía del mismo nombre.

Reseñan los historiadores que en mayo de aquel año había llegado el plano fundacional y arribaron entonces desde La Habana 30 familias canarias a poblar la ciudad en proyecto.

Luego vendría algún que otro percance, puesto que como era costumbre se escogía el domingo para la liturgia, por lo cual el acto fundacional de los nuevos emplazamientos de la corona en la Isla tuvo que esperar a ese domingo de 1693, correspondiente a octubre.

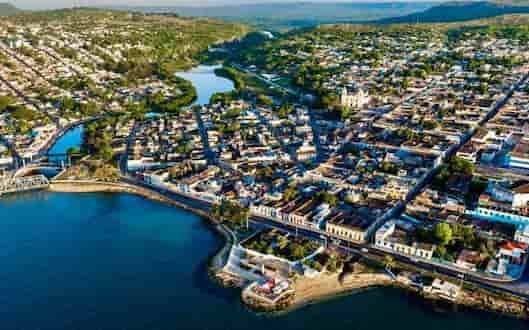

Los españoles la llamaron en una época, La Venecia de América por sus ríos y canales. Atraviesan el territorio tres caudalosos torrentes: Canímar, Yumurí y San Juan, y sus numerosos afluentes. Para poder pasar de un barrio a otro hay que transitar por puentes y esa particularidad le otorga un encanto sin igual. Luego su desarrollo cultural y literario convoca a que sea conocida también como La Atenas de Cuba.

Este avance se observa en el siglo XIX, a partir de 1813, cuando la ciudad recibió los beneficios de la introducción de la imprenta y el desarrollo de la sacarocracia, mediante la industria azucarera y la explotación de los esclavos. Se considera que en ese año se inicia el Siglo de Oro de Matanzas. Eran los tiempos en que José María Heredia hacía versos y ensayos teatrales y Plácido declamaba sus versos en los salones yumurinos.

En 1835 se crea la Biblioteca Pública a iniciativa de Tomás Gener y Domingo del Monte, dos prominentes figuras relacionadas con el fomento cultural local.

En relación con la literatura la urbe cuenta con una tradición que se entrelaza a eventos literarios, con más de 60 autores que a través de la historia se reconocen como importantes en el decursar de la poesía cubana y latinoamericana, con lauros en los géneros de cuento, testimonio, teatro y novela.

De Matanzas es el gran poeta del siglo XIX, José Jacinto Milanés y del XX dos de los reconocidos como Poetas Nacionales de Cuba: Bonifacio Byrne y Agustín Acosta, también personalidades relevantes como Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura, destacada en el contexto de la poesía iberoamericana.

También la tradición musical ha sido notoria dentro de la cultura cubana. El otrora Liceo Artístico Literario de Matanzas hoy Sala de Conciertos José White fue el lugar donde se interpretó, oficialmente, por primera vez el danzón, de la autoría del matancero Miguel Failde, convertido en el Baile Nacional de Cuba.

Asimismo se sabe que de este género en el siglo XX derivaron ritmos tan populares como el danzonete y el mambo, con una amplia influencia de la rumba, nacida en los barracones y solares de la poblada urbe durante la colonia y conservada con amor.

Del panorama musical es valorada en el tiempo la trascendencia de agrupaciones como la Sonora Matancera, fundada en 1920; y en los años 50 del pasado siglo la Orquesta de Cámara, crecida a Sinfónica al triunfo de la Revolución, por su notable calidad y permanente repercusión. Sobresalen también Los muñequitos de Matanzas, con constantes lauros internacionales, entre otros destacados colectivos.

Lo cierto es que Matanzas llega a nuestros días con un alto grado de coherencia ambiental y autenticidad y el reconocimiento de su notable singularidad urbano-arquitectónica, que se refrenda por el impresionante marco geográfico de su asentamiento entre las aguas de la bahía y los ríos, las lomas del Pan de Matanzas y el Valle de Yumurí.

Es la primera ciudad moderna de Cuba, aseveración que se amplía a Hispanoamérica. Vale señalar que la Plaza de la Vigía, Monumento Nacional, debe su nombre al emplazamiento de un fuerte militar edificado en 1748 y demolido en 1862.

En esta plaza se levanta el colosal teatro Sauto, el museo Palacio de Junco, la Estación de Bomberos y la actual Oficina del Conservador de la Ciudad, en los portales aledaños radica la galería Pedro Esquerré y Ediciones Vigía. Se integra al entorno el monumento al Mambí desconocido.

Asimismo, es indetenible el auge en el presente de la literatura, el teatro, las artes visuales y la música, además de reconocidos lauros en la conservación del patrimonio cultural.

En el año 2018 fue declarada Ciudad Turística, pero el azote de la pandemia a partir del 2020 ha estancado los proyectos de desarrollo local. No obstante, en el interior de las casas yumurinas se mantiene latente ese aire de vencer y salir adelante para beneficio de sus pobladores.

Vale destacar que en la actualidad se opta por la declaración de Matanzas como Ciudad Creativa Literaria de la UNESCO.

Tan solo con citar sus colosales instituciones conservadas como el Sauto, el Museo Farmacéutico, los palacetes, parques, plazas, puentes y fortalezas; sus calles perfectamente trazadas, con bellezas naturales tales como las Cueva de Bellamar, sus ríos atravesando las barriadas y el Valle de Yumurí, bastan para calificarla como incomparable.

Jamás se ha encontrado a un matancero que no sienta orgullo de su ciudad. Es porque quien la ve, radiante en su belleza, cubierta a veces de una leve bruma y abrazando a una de las bahías más profundas de Cuba se declara su más ferviente amante en un rapto de pasión irremediable.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FUNDACION DE MATANZAS

Estudios realizados en la Universidad de Sevilla por la Facultad de Geografía e Historia, en España confirman que la ciudad aparece por primera vez en la historiografía americana citada por cronistas de Indias como Bernal Díaz del Castillo, quien relató cómo hacia 1510 fue masacrada una expedición española en aquel paraje por indios yucayos, incidente que acabaría dando origen toponímico a la también llamada bahía de Guanima.

La ensenada matancera, conocida desde el bojeo de Sebastián de Ocampo en 1508, se postularía tempranamente como un enclave estratégico, a pesar de que la fundación final de la urbe no tendría lugar hasta dos siglos más tarde. Con la revalorización del noroeste insular tras la integración de La Habana en la carrera de Indias, se intentará refundar aquí la ciudad de Trinidad, si bien los intereses de la oligarquía habanera no acabarían permitiéndolo.

Durante el resto del siglo XVI y todo el XVII, se volvió a evidenciar la importancia del lugar, al ser caladero de navíos de contrabando, cuando no refugio de la Flota de Indias. En 1561, Pedro de Esplugal informa a Felipe II sobre las ventajas del territorio, punto estratégico para situar estancias e ingenios que sirvieran de apoyo a las campañas de la Florida por su privilegiado posicionamiento hacia el canal de Bahamas.

Posteriormente se confirma como un enclave de suma importancia para la defensa de las posesiones de la Corona en las Antillas. En septiembre de 1621 la infanta Isabel remite desde Bruselas a Felipe IV información clasificada obtenida por sus espías donde se manifestaba la intención de los holandeses de hacerse con La Habana.

Debido a las fuertes defensas de la ciudad, el ataque no sería marítimo, sino terrestre a través de Matanzas. La vulnerabilidad del lugar haría segura la instalación de un fuerte contingente que fortificaría la bahía, para posteriormente quemar toda la densa masa arbórea del Valle de Yumurí a fin de abrir camino fácil hacia la capital y atacarla por tierra por su retaguardia, aún sin amurallar.

Aunque la amenaza fue valorada como poco probable por el antiguo gobernador de La Habana, Gaspar Ruiz de Pereda, a la sazón en Bruselas, se seguiría advirtiendo de otros peligros que acechaban aquel punto. Los vaticinios se cumplirían finalmente con el apresamiento de la Flota de la Plata en aguas de la rada en 1628 por la escuadra holandesa de Piet Hein, quien se hizo con un botín valorado en más de doce millones de florines.

Habría que esperar al gobierno del capitán general José Fernández de Córdoba para que se sentaran las bases administrativas para la defensa del enclave y la fundación de la ciudad. Fernández de Córdoba se dirigirá por primera vez al rey en 1679 informando de las hostilidades sufridas por Juan Pérez Borroto, regente de un ingenio que suponía hasta entonces la única vigía de la bahía.

Como consecuencia, el 12 de septiembre de 1681 el gobernador envía un proyecto, formado por el ingeniero militar Juan de Císcara, de un fuerte guarnecido por 80 hombres que protegería la bahía y la nueva población, a fundar con 30 familias venidas de las Canarias. Este se complementaba con un plano, conocido hoy por una copia conservada entre los autos posteriores emprendidos por Severino de Manzaneda.

En 1924, el investigador cubano Carlos Trelles publicó una copia del mismo plano –quizá el original de 1681– conservado entonces en una colección particular bonaerense. En algunos estudios se consideró, sin embargo, por su alto grado de detalle, como un plano posterior de tiempos de Severino de Manzaneda trazado por el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor, si bien la copia conservada en Sevilla descarta tal conclusión.

El plano muestra toda la bahía desde su entrada por las puntas de Maya y de Sabanilla, en cuyo fondo aparecen esquemáticamente los ríos Matanzas –llamado más tarde San Juan– y Yumurí. Entre ambos cursos, Císcara proyecta la ciudad, idea que prevalecerá en el tiempo, si bien se evidencian ciertas incorrecciones en las proporciones del recinto delimitado por los ríos al insertar un damero con plaza central que resultaría inviable.

“El plano y su explicación muestran claramente una de las particularidades de la bahía que mayores problemas causará a los matanceros en el futuro: la presencia de una laja en el centro de la ensenada y de una amplia barra de arena en las proximidades de la desembocadura de los ríos principales».

Interesante estudio, titulado “Proyectos y procesos para la fundación y defensa de la ciudad cubana de San Carlos de Matanzas. Fortificación y urbanismo entre 1681 y 1693”, de Ignacio J. López, publicado en el Anuario de Estudios Atlánticos, vol. AEA, núm. 64, 2018, del Cabildo de Gran Canaria, que sirve de apoyatura a las profundas investigaciones realizadas por los historiadores matanceros.

CMGW|Radio26| La Radio de tu corazón, desde Matanzas la Atenas de Cuba.